棚池の多い山古志でも特に養鯉用の棚池が密集したエリアが虫亀地区。

棚池の構造

虫亀は粘度質の土壌で棚池、棚田造りにむいている。池の規模は若干の大小はあるが、ほぼ棚田一枚分、周囲長にして100〜200mが主体。

見た目は棚田をちょっと深くした感じ。土手の幅を厚くするなど若干の強化がされているかもしれないが、そうでないものもある。

底は若干、掘られているようなので水田とポンと入れ替えられるような完全互換ではなさそうだが、田を池にしたり池を田にしたりといった運用も行われている。

しかし妙なことに、水を引き込む水路や、取水用の水路なり設備なりが見あたらない。

棚池や養鯉についての展示もある山古志復興館おらたるの職員の方に訊ねてみた。なんと、直接の水源は棚池の上に積もった雪。豪雪地帯だけに数メートルの高さに積もるから、冬のあいだに池の上にウォータータンクを乗せているようなものだ。なるほど。

また棚田の最上段を棚池にしているのは、上から下の田(池)へと土中を通して自然と水が補給されるようにするため。横井戸を設けるものもあるらしい。すごい。水路が見あたらないわけだ。

雨不足で鯉を育てるだけの水深が確保できないときは、ポンプで別の池から水を引くこともあるし、鯉たちを違う池に引っ越しさせることもあるそうだ。

上の右の写真の池の土手部分は水田の畔道よりは幅が広くしっかり固められている。

防鳥ネットが張られ、よく見るとサイフォン式と思われる黒いホースも見える。

下の写真は水の流出口か。石は流水で畦が崩れないようにするための補強だろう。土嚢が置かれ穴が塞がれている。

下の写真は自動給餌機。電源が引かれていないが、フタの部分に太陽光パネルが見える。

下の写真は棚池と棚田の混成状態?

やはり中央の水田は周囲の池に比べて土手(畦)の幅が狭いように見える。水深も違う。棚池にする際に底を掘った土で畦を盛り立てたか。

棚池ビュースポット(にこにこ広場)

朝日川の源流域にあたる谷に位置する養鯉用の棚池。棚田・棚池を見渡せる小さなスペース。

数台分の駐車スペースと、棚池ワイドビューのブランコが設置され、道をはさんだ向かいには売店がある。

また道の下には養鯉場も。

棚田棚池の名所(薬師の杜)

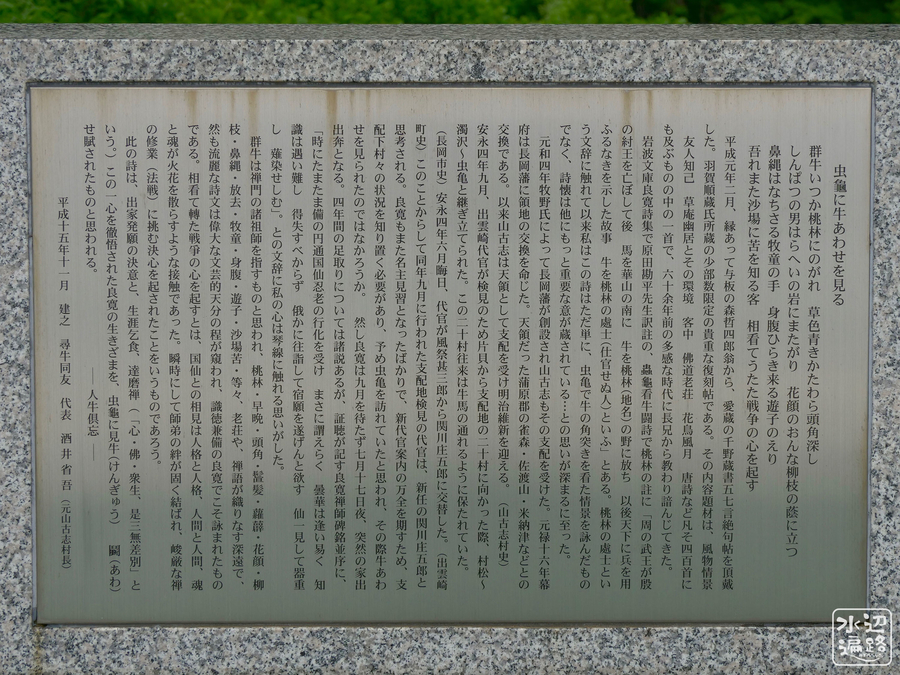

山古志のホームページには棚田・棚池の絶景名所として14ヶ所が紹介されている。尾根を走るスカイライン上の「薬師の杜」には案内板が設置されていた。