この島の強烈な印象にハートを撃ち抜かれたのは、かなり前に新聞の「新日本百名山」を紹介した欄に大きく出ていた写真だったと思う。

巨大な切り株のような島。切り株の根の間に小さな町。こんなファンタジーのような地形の島が日本にあるのかと。

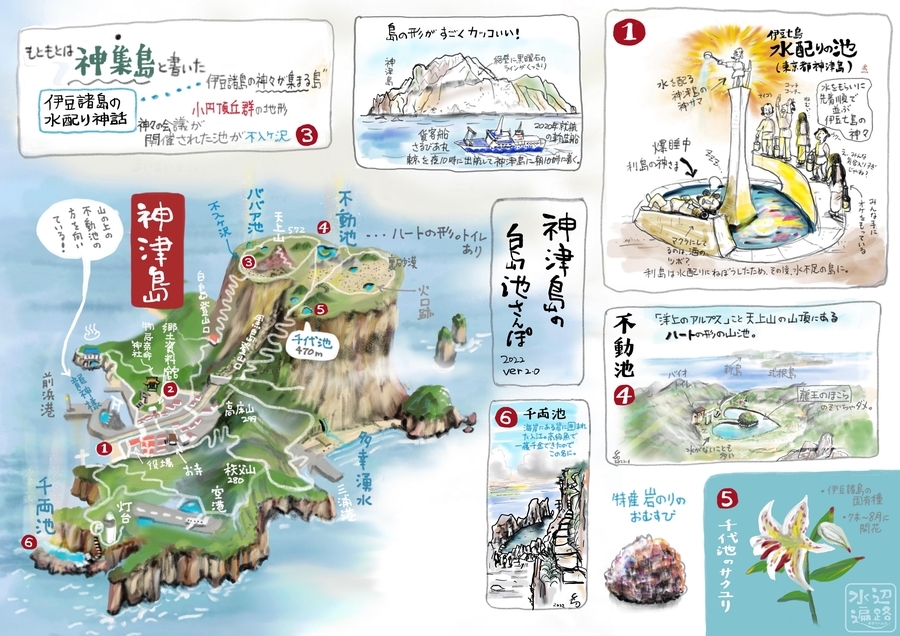

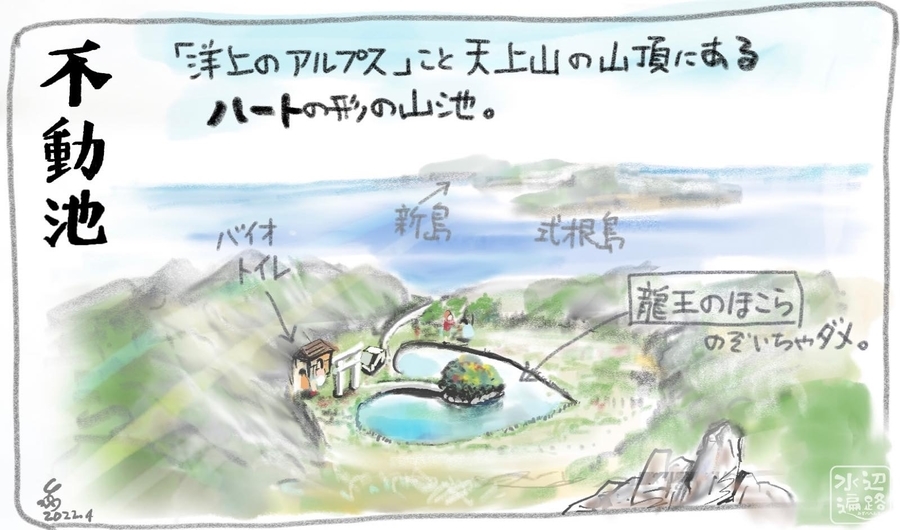

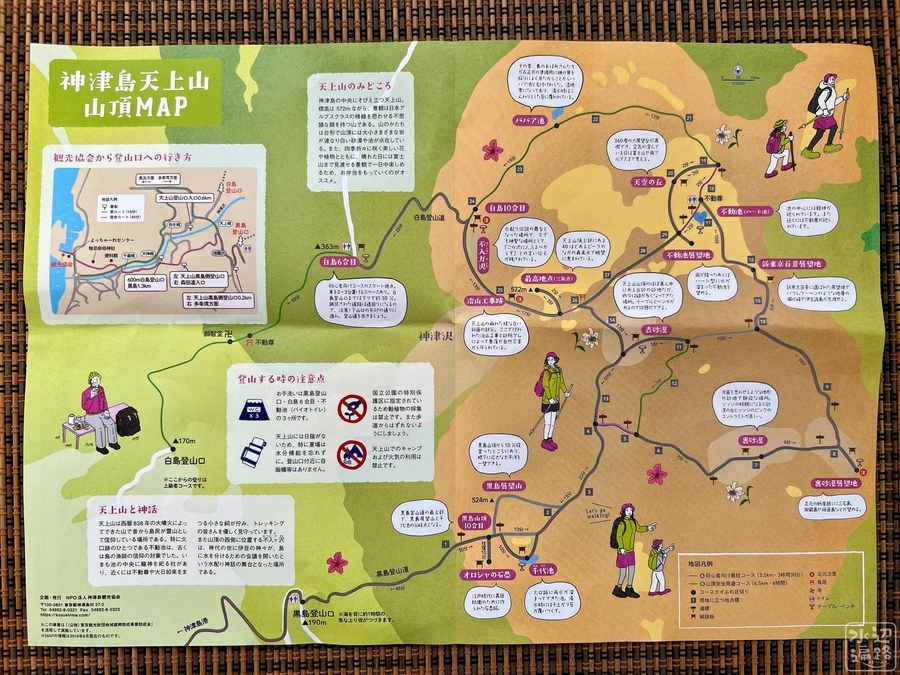

しかも、このテーブルトップマウンテンの頂上には、ハート形の不動池、「ババア池」という変な名の池など魅惑的な山池たちが待っている。

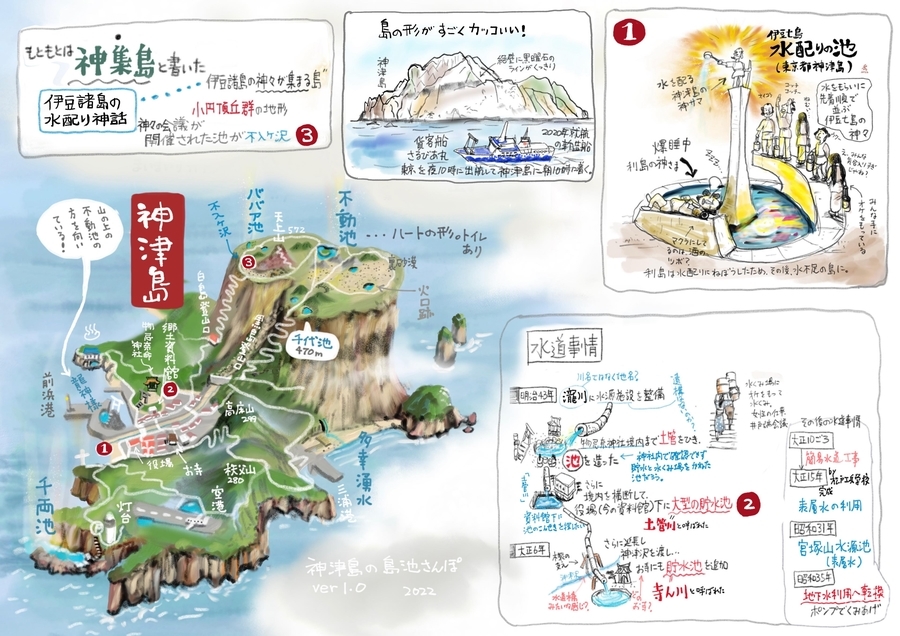

島の地形

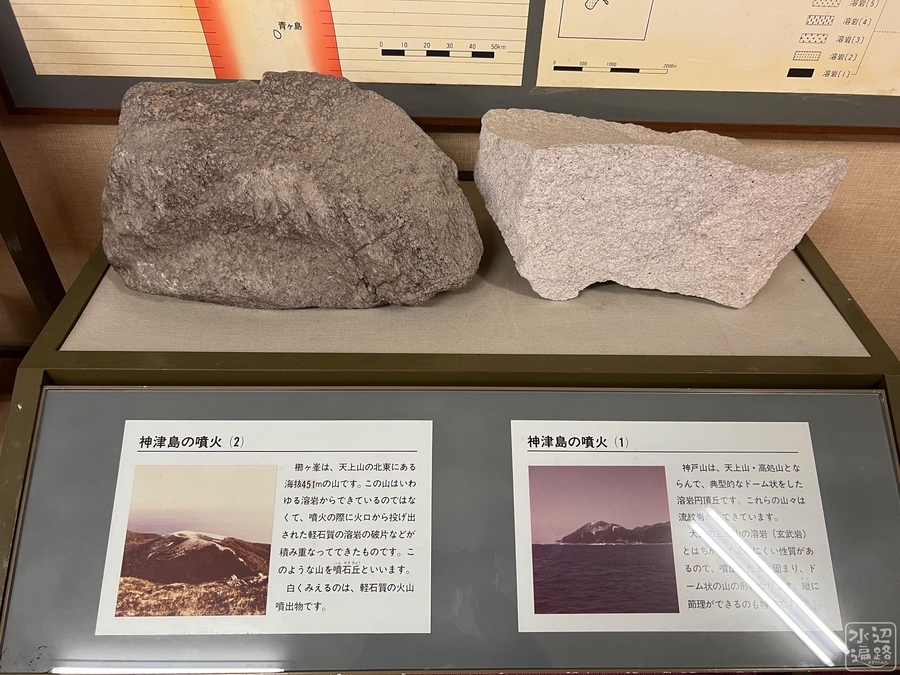

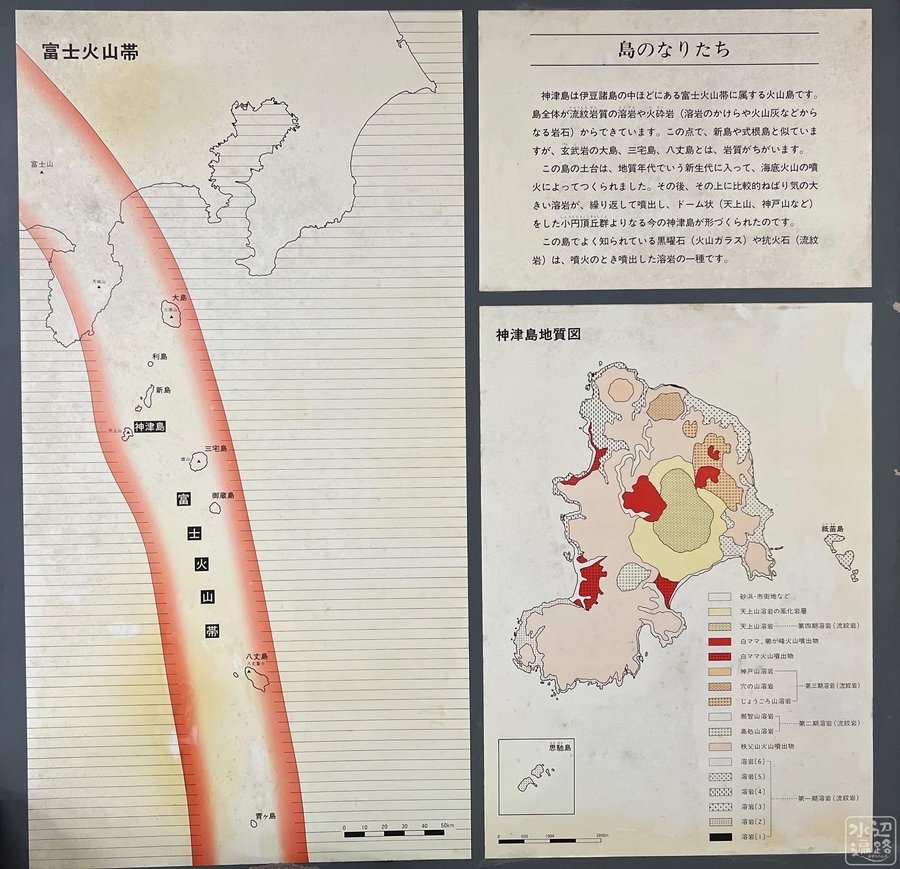

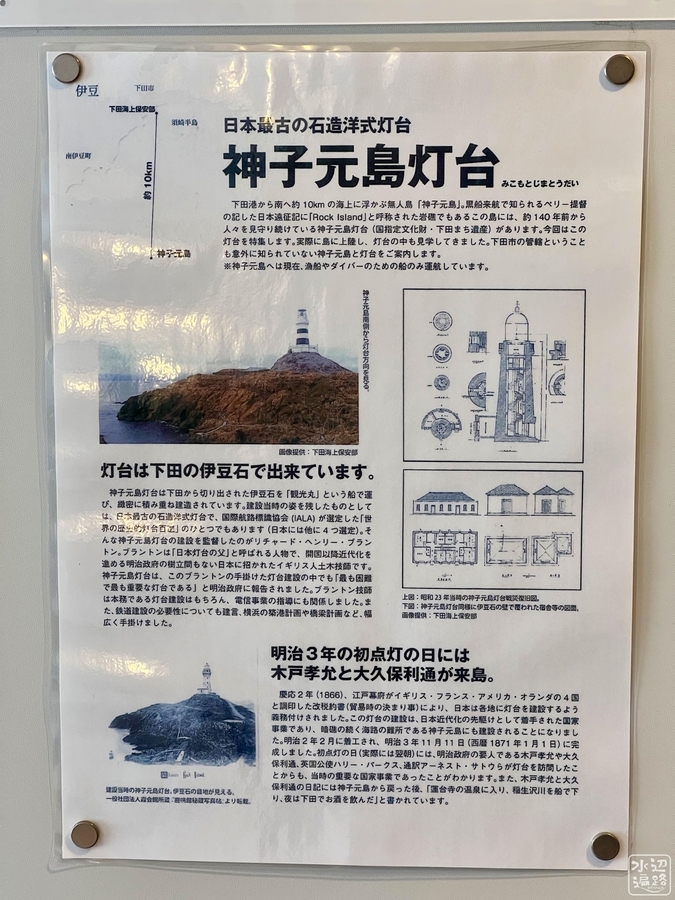

白っぽい流紋岩質の溶岩ドームが連なった海底火山の頂上部で、同じ富士火山帯由来の島でも、黒い玄武岩質の大島や八丈島とは風貌も異なる。なぜこのように分化したのかは、よく分からないそうだ。

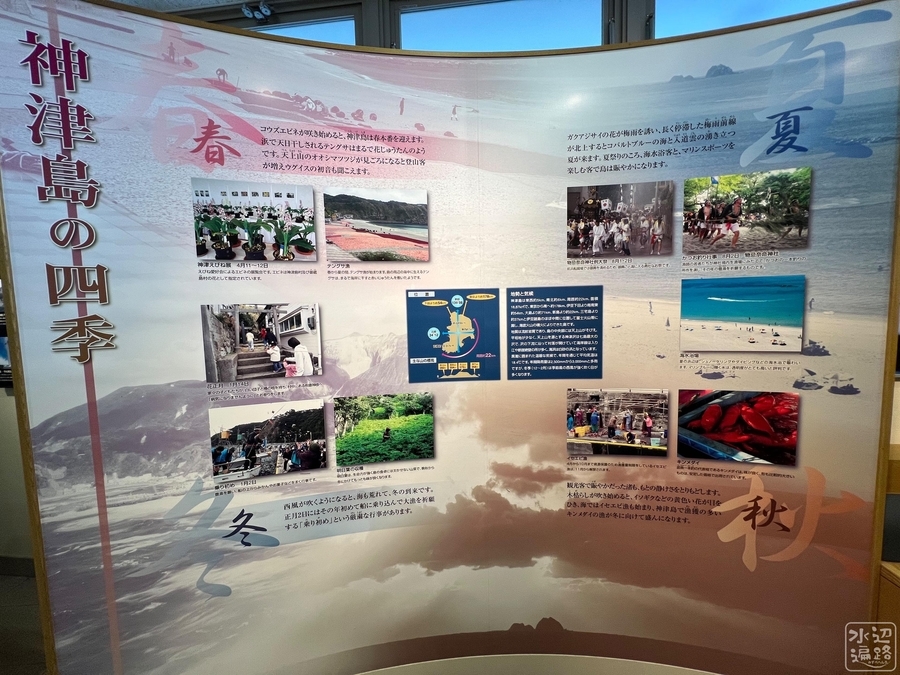

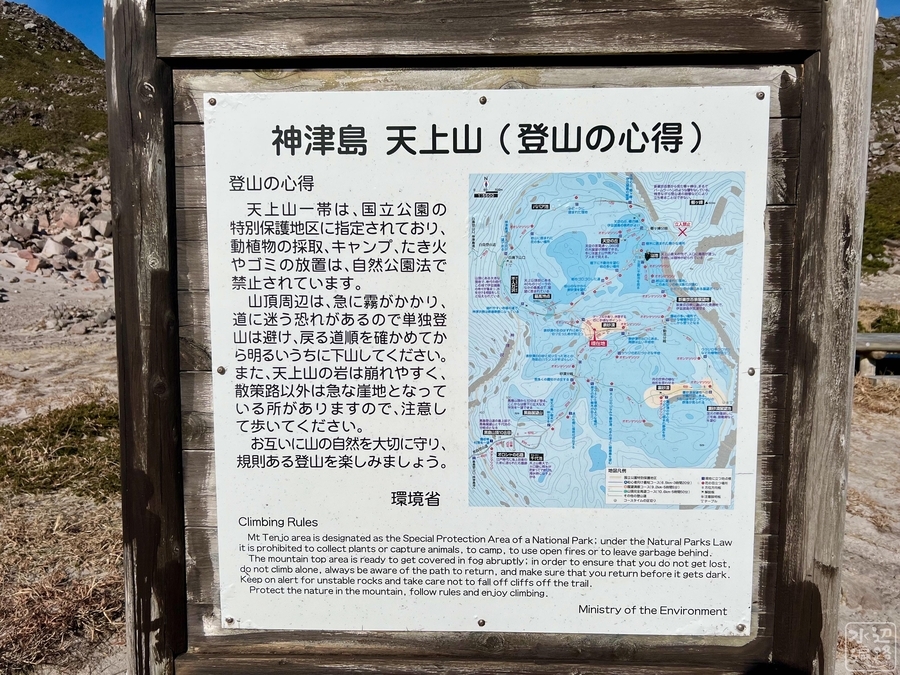

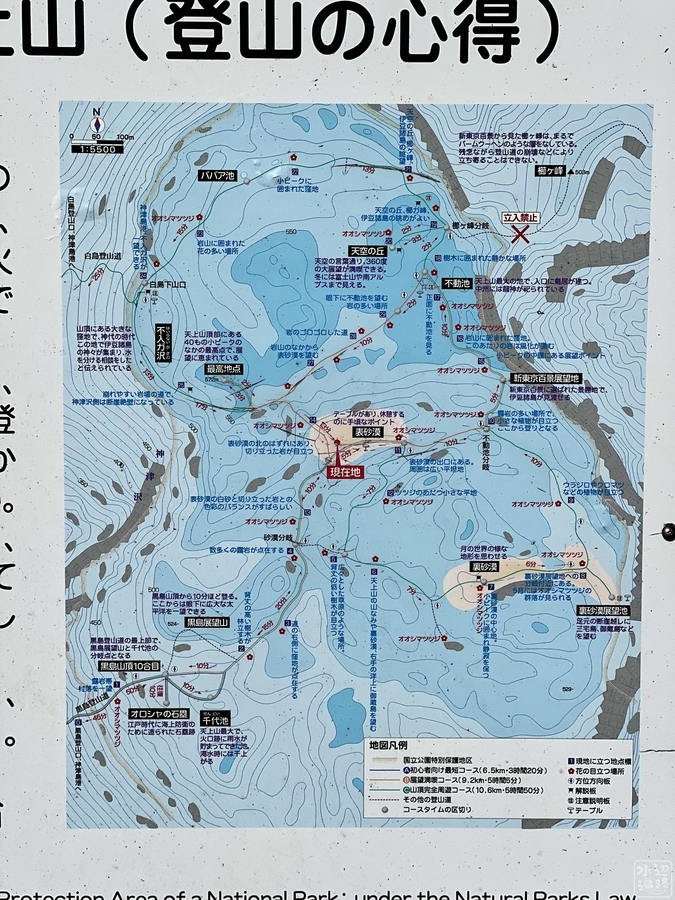

島は火砕流堆積物の上に溶岩がのっかったかっこうで、標高572mのテーブルトップマウンテンの天上山が威容を放つ。この山には、伊豆諸島の水配り神話も残り、ババア池、不動池など火口跡と思われる雨後出現池群が複数見られる。

島中央部の東西に砂浜のビーチがある。これは天上山から軽石が崩れた砂が供給されたもので、山頂部にある砂漠の砂と同じ白砂。

ほかの海岸は切り立った海食崖となり、南の灯台近くには千両池という入り江がある。

島東部(多幸湾)

まるで採石場のように山肌が削り取られたようになっている。風向きによっては客船はここにある三浦港に寄港する。

港の横に湧水の水くみ場も。

島北部

海洞も複数見られる侵食崖と奇岩の島が点在。

島西部(前浜)

町と港があり、神津沢の河口から砂浜が広がっている。

ジオラマで見る神津島

かわいらしいのに、島の形状の特徴がよく出ているジオラマ。資料館にて。

島の池と生活

行政的には東京都に属し、クルマのナンバーは品川ナンバー。

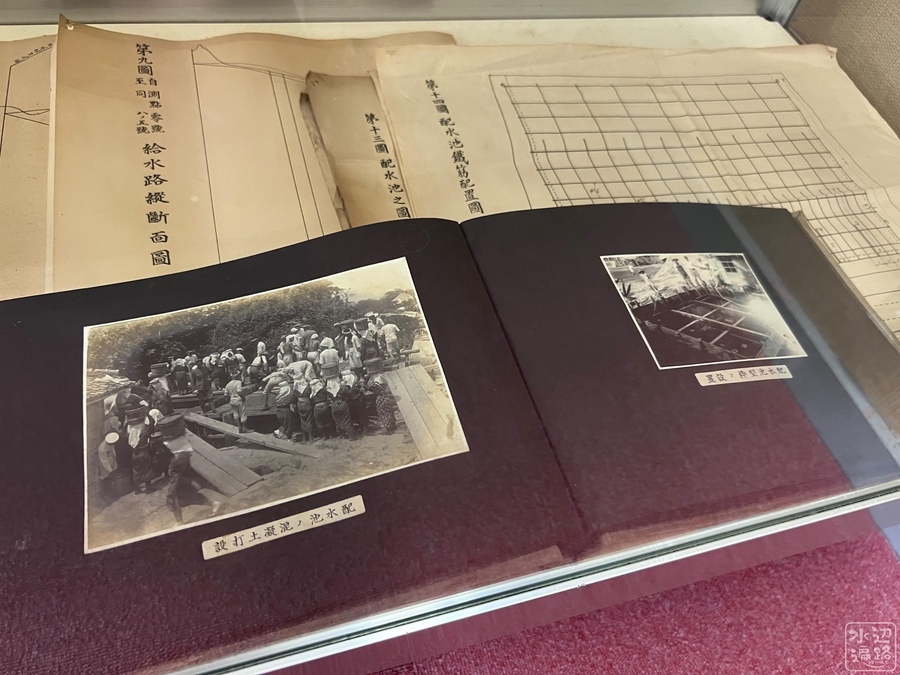

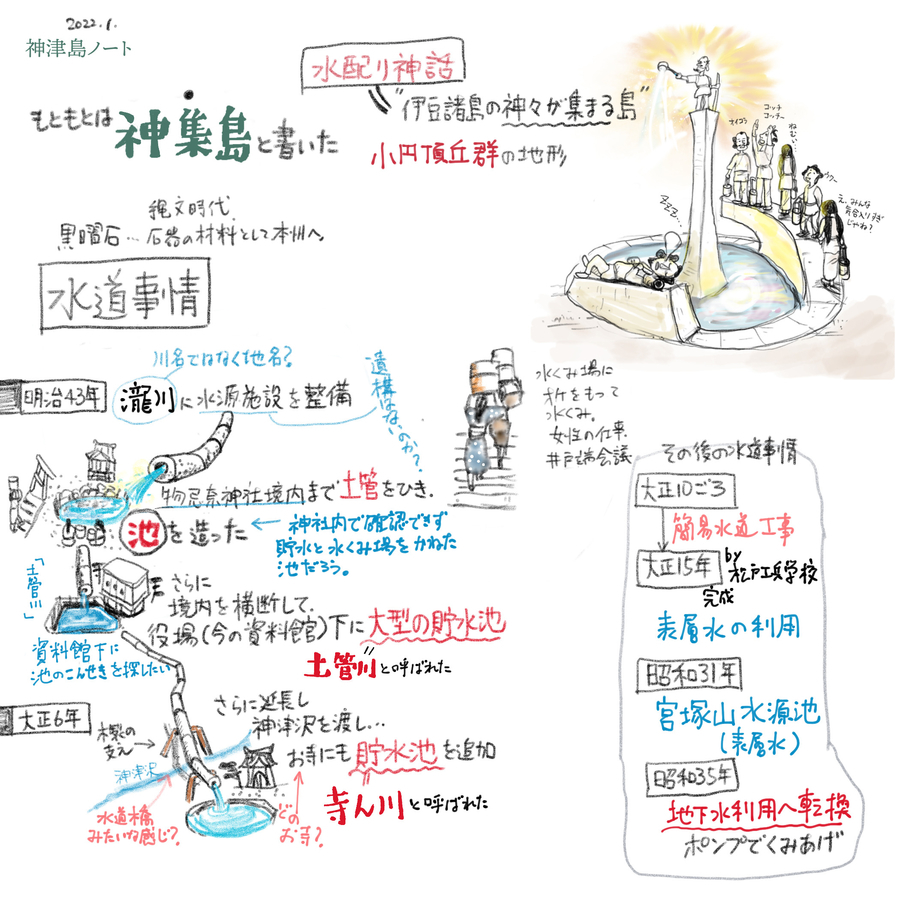

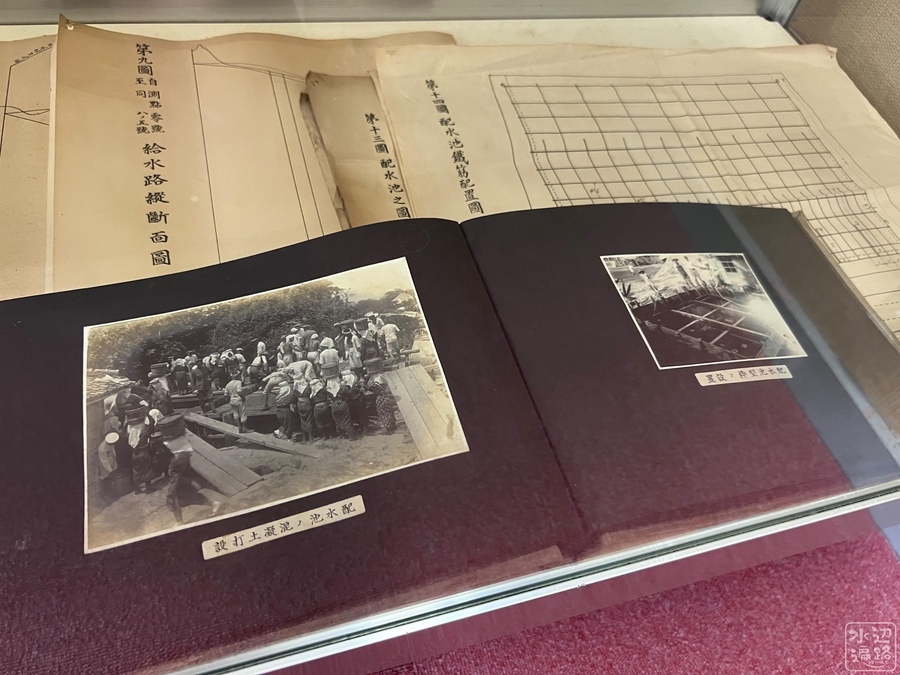

かつて島の生活用水は桶を頭にのせた女性たちによって運ばれたが、明治時代に水源から引いた貯水池が役場前に造られ「土管川」と呼ばれた。大正時代末には島悲願の簡易水道が造られ、表層水の活用が模索されたが渇水を経験し、昭和時代に地下水をポンプで配水池に汲み上げる方式に変更された。よって今もダム式の溜め池は見られない。

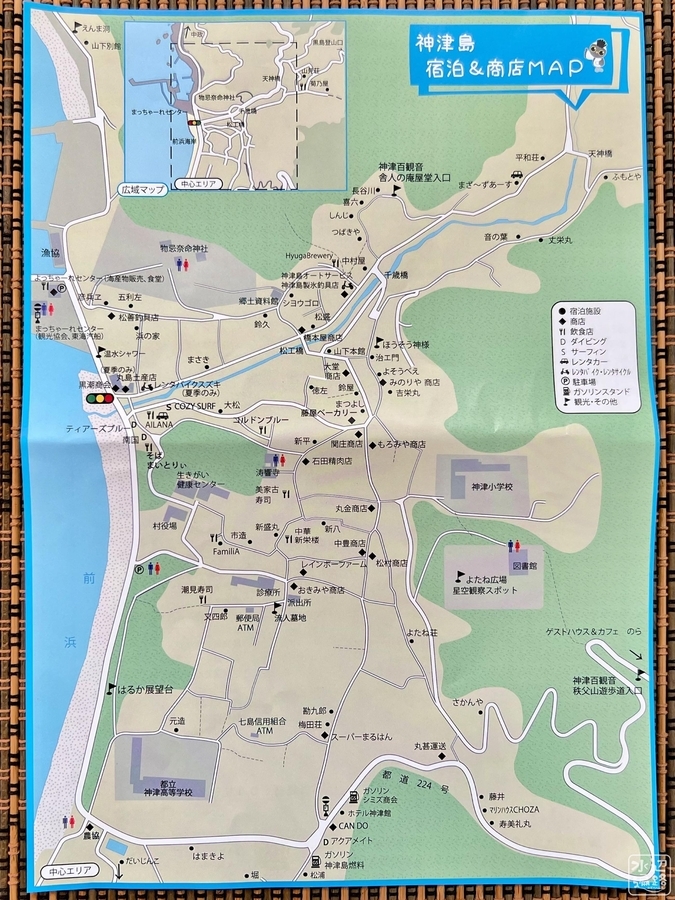

町は斜面に展開し、商店が並ぶメイン通りは狭く島旅情たっぷりだが、酒場は数えるほどしかない。小さな商店が多く、スーパーは一軒と、なぜかキャンドゥが一軒。

島の水道事情

地下水が水源。水は豊富だが、町が山麓斜面にあるため水道へ給水するための配水池へ水を引き上げている。引き上げは電力に依存か。

土管川と寺ん川

明治から大正時代にかけて湧水地から土管で導水した池が集落に三つあり、土管川、寺ん川と呼ばれた。場所は、神社境内、郷土資料館前、お寺の下。

温泉の池

露天風呂というよりは池に近い。なんせお風呂だけど水着着用義務あり。宿によっては水着を貸してくれるところも。

島の魚

島寿司をスーパーで。ほか島特産の海苔をふんだんに使ったオニギリは絶品。

島の郷土資料館

歴史資料館は入館有料。

島に伝わる水配り神話

伊豆諸島への水配り神話が島に残る。神々が集まる島として、昔は「神集島」とも書いた。天上山が巨大な水がめとなって豊富な地下水が蓄えられており、まさに天然の巨大地下ダムを持っている島といえる。

島の治水・治山

天上山から町を抜けて港へと流れる神津沢には、山裾に大型の砂防ダムが設けられていた。

川は河口までコンクリートで護岸されている。

天上山の山池

火口湖と不動池

テーブル状の頂上台地には40以上もの火口跡の池があるが多くは水がない消失湖か雨後出現湖だった。

不動池は神津島では信仰の対象になった霊池であるが、成因は火口跡か不明。

bunbun.hatenablog.com

bunbun.hatenablog.com

火口跡

火口跡のくぼ地にはいくつかの雨後出現池の痕跡がある。

天上山の最後の噴火跡は838年の表砂漠。

神津島空港の調整池

アクセスと交通

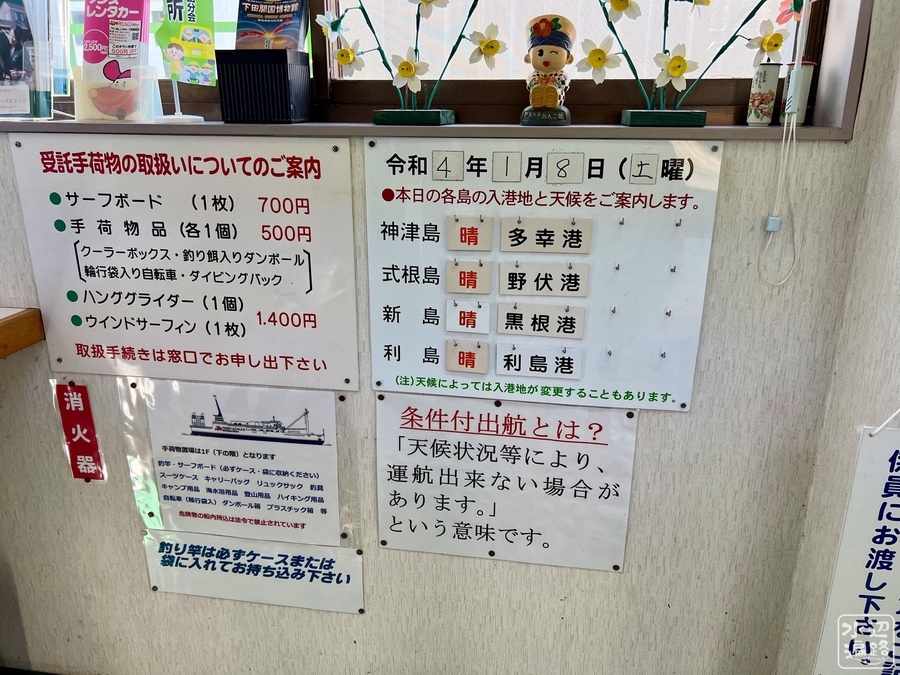

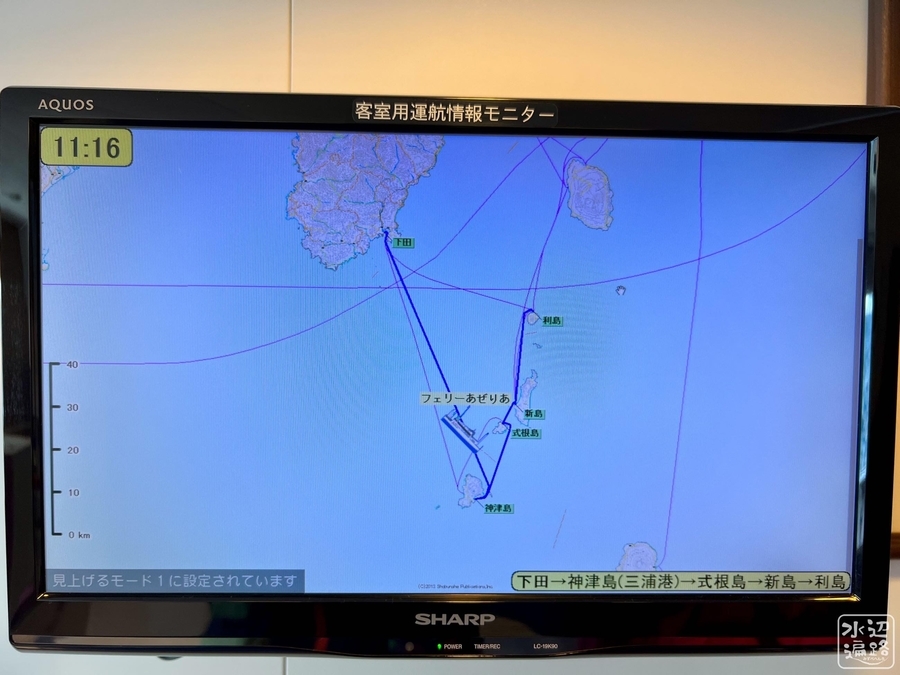

高速船、夜行客船、フェリーも

伊豆半島の下田港から島行きの便で2時間半程度だが天候による欠航も少なくない。フェリーなのでマイカーでの上陸もできる。

東京、横浜からも毎夜、夜行客船も出ている。こちらはおよそ12時間かかる。

ほか、高速船も。調布飛行場からは航空便が一日3便。45分ほど。

下田港からのフェリー

往路はこの船を利用。前日まで数日間、欠航していたのでドキドキした。

航空便

東京・横浜からの客船・高速船

島池さんぽマップ

水辺遍路謹製マップ

島の案内板のマップ

伊豆諸島の島影

式根島と新島

式根島は最高点でも標高100mほどしかない。

利島

三宅島と御蔵島

三宅島は神津島からは35kmほど東の洋上に。

大島

天城八丁池から見た神津島

Google マップ

画像アーカイブス