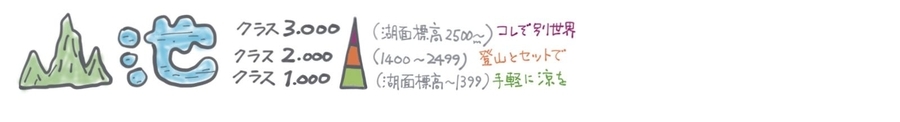

【こっくりこ / 狐狗狸湖】

ニセコ山岳湖沼群で最大にして孤高な山池

雷電山の山腹に穿たれた湖面標高560mほどの天然湖。

ニセコ山岳湖沼群で最大の湖沼であるが、他の湖沼群からは大きく離れており「ニセコ湖沼めぐり」のルートからは完全に分離独立しており、コックリ湖単独での登山参詣が求められるため訪れる者は限られる。

湖周遊歩道やトイレ、池ごはんに最適なベンチまで用意されているが、その静謐で清涼な空気感には秘湖的な雰囲気があり、じゅうぶんに訪れる価値がある。

湖一周を含め往復3時間ほどの歩程。また、入山者名簿には目的に「釣り」という人がリピートしていた。どんな魚が釣れるのだろう。

コックリ湖の形態と景観

周辺地形(南西の道の駅から)

雷電山は雲に隠れているのだと思うが全貌がつかみにくい山だ。あの雲の下にコックリ湖があるはず!

湖面標高560mほど、雷電山の緩やかな裾に立地

成因が分かりにくい地形だ。

コックリ湖の空撮写真

南西岸側に吐き出し(入釣ポイントか)

吐き出し側の遊歩道が湖面に肉薄。どうでしょうババーンなビュースポット。晴れていたらすごくよさそう。

釣りをする人はここから湖岸を歩いていく感じかと。浅いので夏ならラッシュガードでけっこう進めそう。

流出河川

意外なことに流出河川は登山路のあった緩やかな谷ではなく、湖尻北側のこんな小さな沢だった。

コックリ湖周回コースは当然ながら、ここを渡渉することになる。しかしこれ以上、渡渉をしたら妻が無口になってしまいそうな予感がしたので、ここで引き返すことに。

ちょっと湖の奥も見てみたかったけど、天候もやや微妙だったし。

コックリ湖についての公的な解説

以下、後志(しりべし)総合振興局オフィシャルサイトから抜粋。

目を引いたのは、過去にヒメマスなどトラウト類の卵や幼魚をコックリ湖に移流した点。現在、種の定着は確認できないようだが、フナ、コイは生息しているというから、これも誰かが放流したものかと思う。

ニセコ山系西端近く、雷電山の南西にあります。ニセコ山系の湖沼群では最大で、最も西に位置します。

周囲は樹齢200~300年ほどのダケカンバなどに囲まれ、風が穏やかな日には対岸の風景が湖面に逆さに映り、野鳥のさえずりや木々が風にそよぐ音以外には何も聞こえない秘境です。<名前の由来>

コックリ湖は、明治27年に 吉崎 福松 氏 によって発見され、後にその子 由太郎 氏 により、このあたりにキツネやタヌキがたくさん棲んでいたことから 「 狐狗狸 (こっくり) 湖 」 と命名されました。

これが転じて、現在では コックリ湖 とカタカナで表記されています。福松 氏の湖発見記には「古老の話をもとに、ニシン漁夫を大勢引き連れて未踏のササ地を分け入り、やっと発見した。」と記されています。

また同記には、「その後、養魚貯水池使用権を得て、ヒメマス卵やマスの養魚を放流した。」と記されています。

現在は、フナやコイの他にエゾサンショウウオが多数生息しています。

コックリ湖へのアクセス

道案内の看板もあり、徒歩2.7kmの上り

二度分岐があるが「コックリ湖」を示す道路看板があるので見落とさなければ迷うことはない。看板をナビ位置とともに下記に示した。

北尻別蘭越線からの分岐にある道案内看板

御成地区に分岐がある。

林道への分岐にある道案内看板

ここからはダートだがフラットダートなので普通車で問題ない。

林道終点(駐車スペース)と登山口

広くなっており駐車および転回スペースとなっている。

そのまま登山口へと接続。

登山口は標高280mほど

案内板あり。二股になっているが左の道が入山路。

いったん下って渡渉

最初は下りだが渡渉のあと、上り基調となる。

二度目の渡渉

水量が多いとここで引き返すことになるとの情報もあった。

三度目の渡渉

小さい沢なので、ここは通常「渡渉」とカウントしないようだが、渡渉が苦手そうな妻は「二回っていってたじゃん」と不服そう。

しかしこの先はダケカンバ主体の緩斜面となり、いよいよコックリ湖が近づいているという期待がふくらむ。

コックリ湖に到着

緩斜面になってからが意外に長かった。ちょっと変わった山池だと思った。「コックリ湖」の標柱のある場所は、池ごはんにいい感じの木製ベンチもあるけど、コックリ湖の眺望はいまいちなので、休憩をとったあとはぜひ周回コースに入ってほしい。ちょっと歩くと、ばばーんな湖景が待っています。

寿都のウニとニセコ地酒

寿都(すっつ)の集落はもう二、三十年も前から通りがかりに何度かウニ丼を食べていた場所だった。地名も覚えていなかったが、今回、コックリ湖を訪れる拠点となったため記憶に刻まれた。

マップ

ニセコ山岳湖沼の池さんぽマップ

Googleマップ

マークした場所はビュースポット。