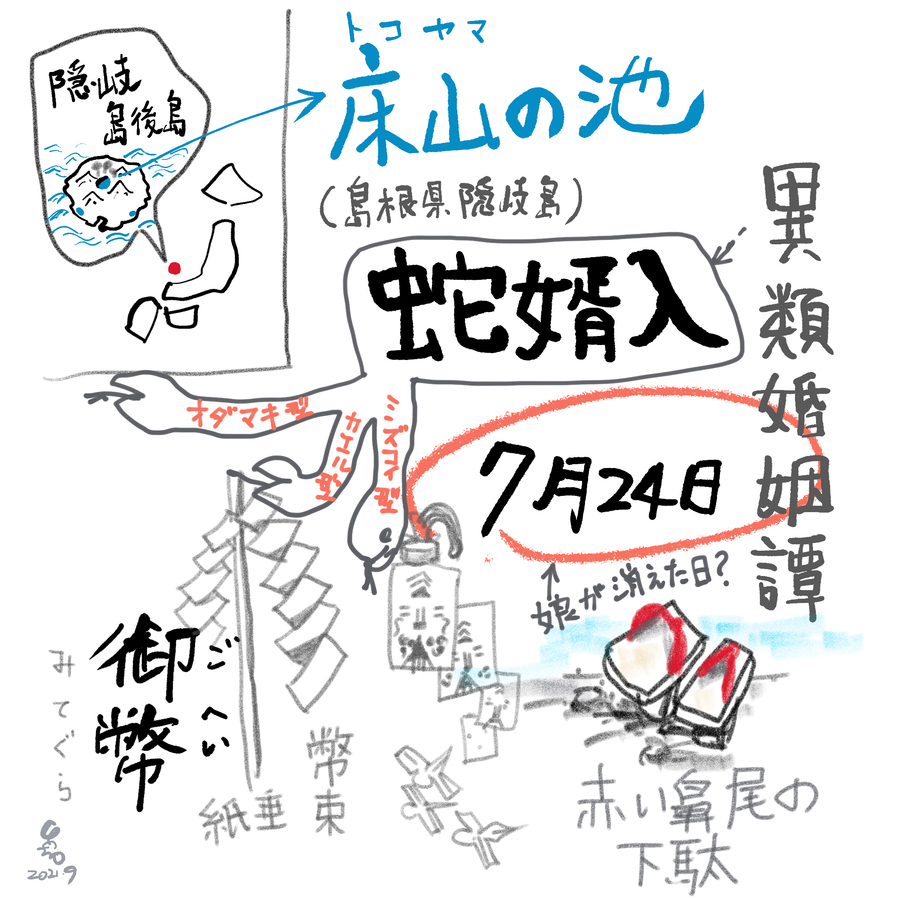

【とこやまのいけ / 大宮司池(だいぐうじいけ)/ 床山池】

蛇婿入り。隠岐島後の陰を映す伝説池

隠岐諸島における島後中央部の山あいにある伝説池。

事前にはまったくもってノーマークの池だったが、島内のところどころにシリーズで掲げられている「隠岐島後民話・伝説案内板」のおかげで、その存在を知ることができた。現地で思いもかけずこういう池に出会えたときの悦びたるや。

大蛇の化身に魅せられた娘

蛇婿入譚フォーマット

池のヌシである蛇(竜)が化けた若いイケメンの男が、人間の娘に求婚する、あるいは娘の方がイケメンに恋い焦がれるという、池伝説の定番フォーマット。結末には多くのバリエーションがある。

蛇婿入譚は異類婚姻譚における巨大勢力。 多くは「苧環(おだまき)タイプ」、「水乞(みずこい)タイプ」に大別される。これに「蛙報恩タイプ」を型として加え三類型とする場合も。

「苧環(おだまき)」タイプ

苧環(おだまき)とは、民話における異類がどこから来たかを解く鍵でありツール。糸をぐるぐる巻いたものであるが、役割としてはヘンゼルとグレーテルのパンくずみたいな感じ。池伝説の場合、当然、パンくずは池へと通じ、謎の男の正体が判明する。

床山の池の池伝説は、娘の濡れた草履が謎を解く鍵となる「苧環」の役割を果たしており、苧環タイプに分類される。

「まんが日本昔ばなし」における蛇婿入譚

蛇婿入譚のなかで「まんが日本昔ばなし」に採話されているものに黒姫伝説(長野県)がある。

床山池における伝説の痕跡

池ヌシの大蛇の化身の男に魅せられ、床山の池へと向かった宮司の娘。両親が池に行くと娘の姿はなく、池のほとりにそろえられた赤い鼻緒の下駄。

この下駄を納めたという小さな祠が今も池の中の島にあった。

島には簡素な丸太の鳥居をくぐり木橋で渡れる。訪れたときは紙で作った白い御幣が風に揺れていた。毎年7月24日に御幣を祀っていたそうだが、その慣習は今も引き継がれているようだ。

オチがない

床山池の池伝説にはオチらしきものがない。オチがない伝説は、妙な迫力がある。

また、赤い鼻緒の下駄が今も池の一角の祠に納められているとされ、御幣も供えられており、ただの民話ではなく、何らかの事実にもとづくリアリティーを感じる。

オリジナルの池が天然湖沼だったと地形的に見ることに無理はないと思うが、かなり昔、ため池改造時に一度水を抜いているはず。底樋を造るには水を抜く必要がある。

訪れた際も水抜き状態。竜神が棲む池を水抜きするというのも、信仰的に可能なのか興味深いところ。池ヌシの祟りを怖れるはず。

事実は、じつは違うところにあったのでは。

ため池としての側面

ため池ハザードマップに記載

ため池ハザードマップの記載名は「床山池」。

堤体

やや不明瞭ながら堰体構造が見られる。天端には林道が通る。

ちょうど水抜きのおかげで斜樋と底樋がまる見え。水の抜け方はまずまずで、池の中央部分には水が抜けきらない部分もあった。

生け簀状態になった水たまりは水鳥のかっこうの餌場。魚やエビにとっては生き地獄。

取水設備

斜樋と底樋はコンクリート製ながら矢板と木栓を打ち込むタイプ。クラシカルな味わい。

底樋の左に見えるものは、使われなくなった古い木製樋?

水抜き状態でラッキーだった。満水も見てみたいけど。

受益地

分岐の下に小さな水田があった。池の受益地だろうか。

床山池へのアクセス

下のナビ画面で示した二つ目の分岐からダート路を200m。

駐車スペースが微妙なので、手前の道から徒歩の方がよい。

Googleマップ

マークした場所はアプローチ路(ダート)入口。