地すべり地形に生まれた標高840mの湖沼

地すべりによって生まれる天然湖沼といえば「堰き止め湖」がイメージしやすい。土砂崩れで川が堰き止められて水がたまるのだからシンプルだ。土砂ダムや天然ダムともいう。

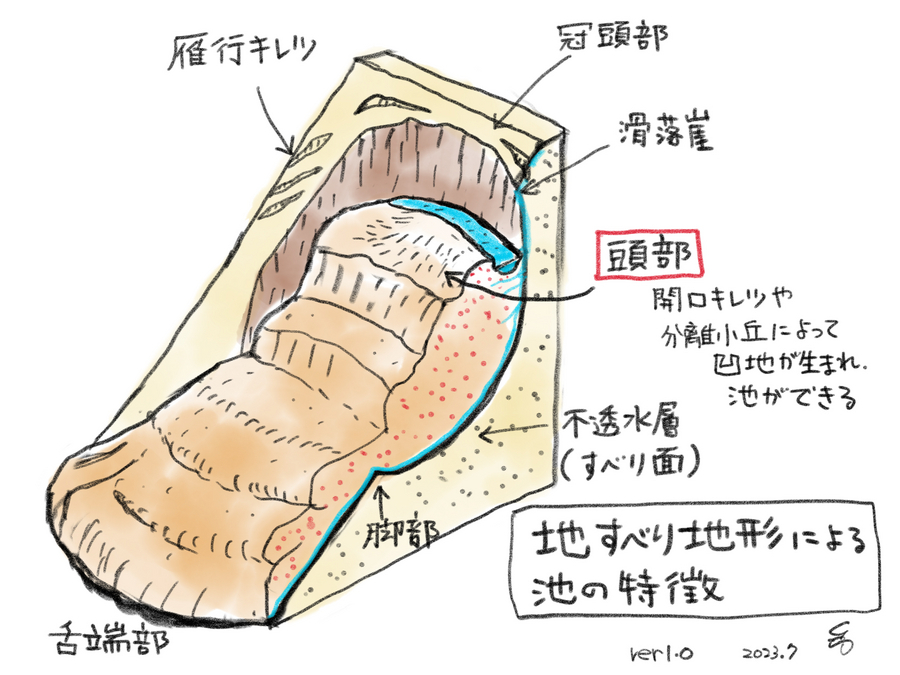

一方、沢の堰き止めがなく、地すべりの滑落崖に沿って腕のように水面をのばす細長い池もまた地すべり由来の湖沼の一大勢力で、ここ鴫沼はかっこうの教材といえる。

空撮写真で見れば、地の気が放つオーラを感じずにはいられない。これぞ蠢く大地の申し子にして、秘められたる水の露頭。

風で流れる浮き島も持ち、県の天然記念物にも指定されている。

「鴨」沼? 「鴫」沼? 「嶋」沼?

国土地理院地図やGoogleマップでは「鴨沼」と表記されているが、「鴫沼」という表記も研究者の間で見られた。また、福島県のため池データベースには、この沼のすぐ近くに「嶋沼池(しまぬまいけ)」なるものが登録されている。航空写真ではその地点に池らしきものは見あたらないので、貯水量からしても鴨沼を指しているようにも考えられるが、そうなると「鴨(かも)」「鴫(しぎ)」「嶋(しま)」の三文字のどれが正しいのか混乱する。

この特定も含め調査継続。

※地元の方からコメントをいただき、地元では「鴫沼」と呼んでいたとのこと。これに合わせ当ブログの表記を「鴨沼」から「鴫沼」に変更。(2024年4月)

鴫沼の形態と景観(空撮写真)

北から滑落崖と沼をのぞむ

滑落崖と鴫沼の位置関係は単純図式通りではないが、地形的な特徴はよく分かる。

滑落崖側から南をのぞむ

写真では二次崩落面(ハゲている部分)を経て下に集落も見える。

浮き島

2010年ごろに生態調査をした方のレポートがあったが、そのころから浮き島はあったようだ。撮影した2022年7月の時点では東に一つの群落と南岸に接して細長い群落がある。

西側から見た鴫沼

二次崩落地(木が禿げている部分)の少し右に湖面が見える。

池の周辺全体を引きで

麓側にある複数の沼と湿原

農地と雑木林が混在。明瞭な二つの池を確認できるが、ため池データベースへの登録はない。

鴫沼へのアクセス

国道から広域基幹林道「七ヶ岳」線に入る

分岐点にチェーン着脱場と登山者向けの案内板がある。ここからダートを進む。

重機で行く手を阻まれる

ナビ上では鴫沼までもう少しだが分岐を間違えたのか、重機に行く手を阻まれ引き返す。もう一方の道も登山口の方向に向かっていて鴫沼とはちょっと方角が違う。いったん集落まで引き返す。

空撮でルート確認

行ったことがある人によると、池のほとりまで林道が通じているという話。なるほど、下の空撮写真の左端の農地わきの小屋から池わきまでダート林道が続いているのが分かる。

農地を突貫するルート

農地を通過して行くルートへ。方角はいいんだけど前方に木があってハイルーフ車では厳しそう。四駆軽でもない限り徒歩が無難そう。

このちょっと手前で右に折れる道を進めば、もうちょっとまともな道かも。

Googleマップ

マークした場所はアプローチ路の経由ポイント。