【ふくざとちかだむ。福里ダム】

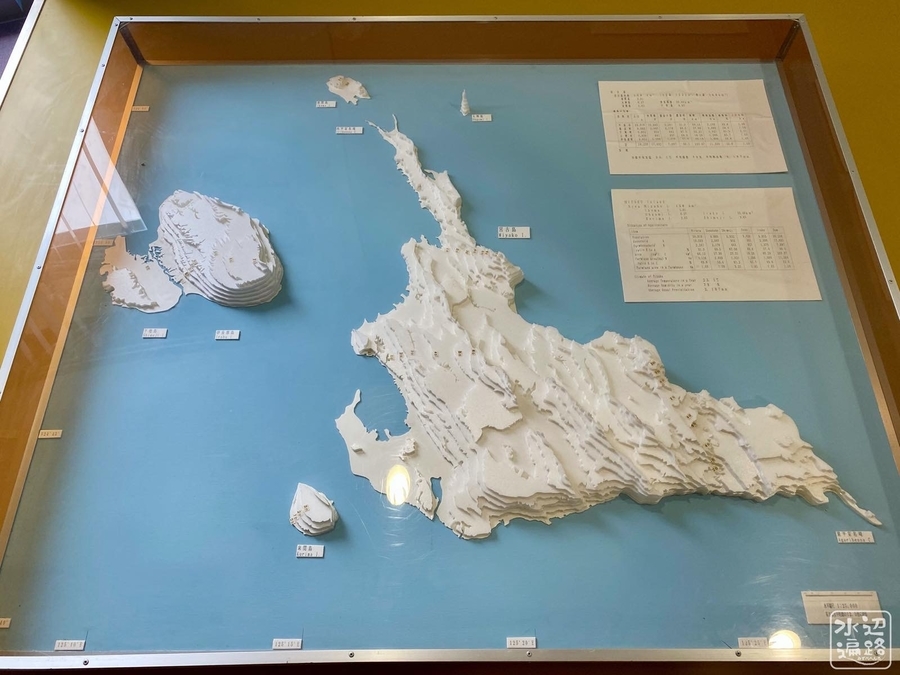

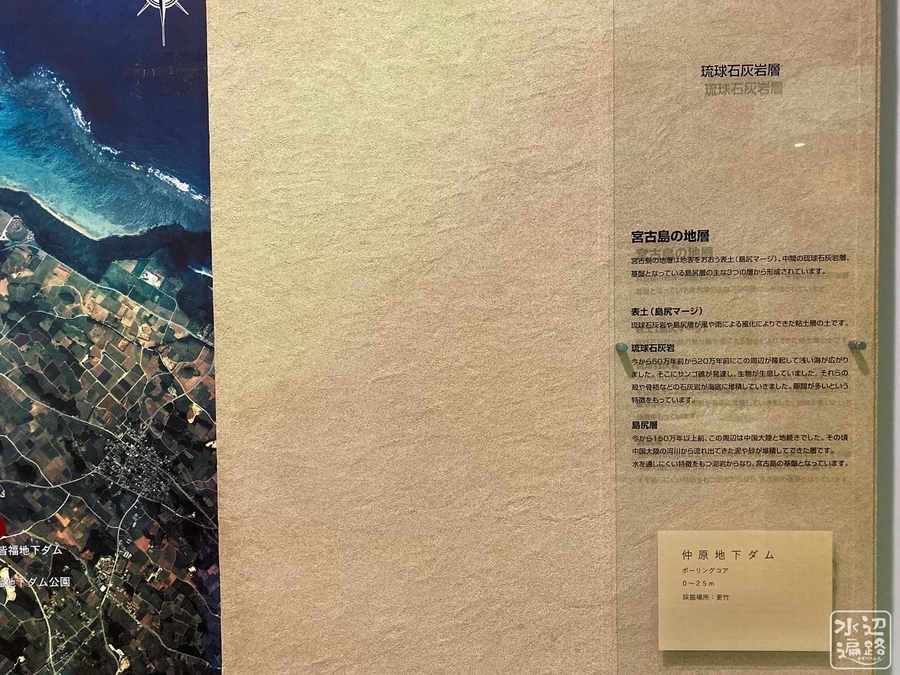

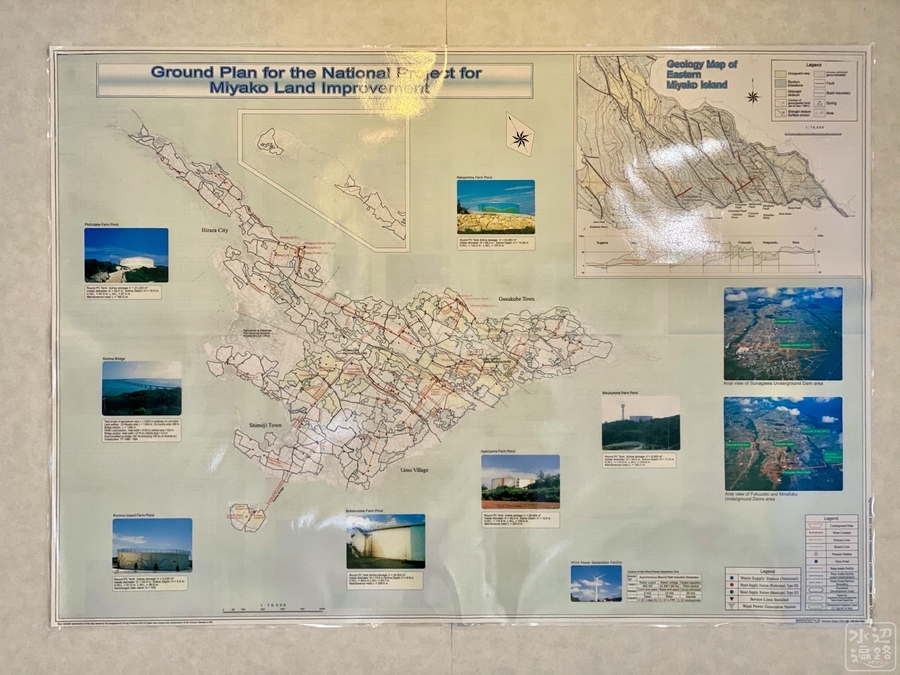

宮古島の地質

隆起サンゴ礁のフラットな台地でおもだった山や川はない。

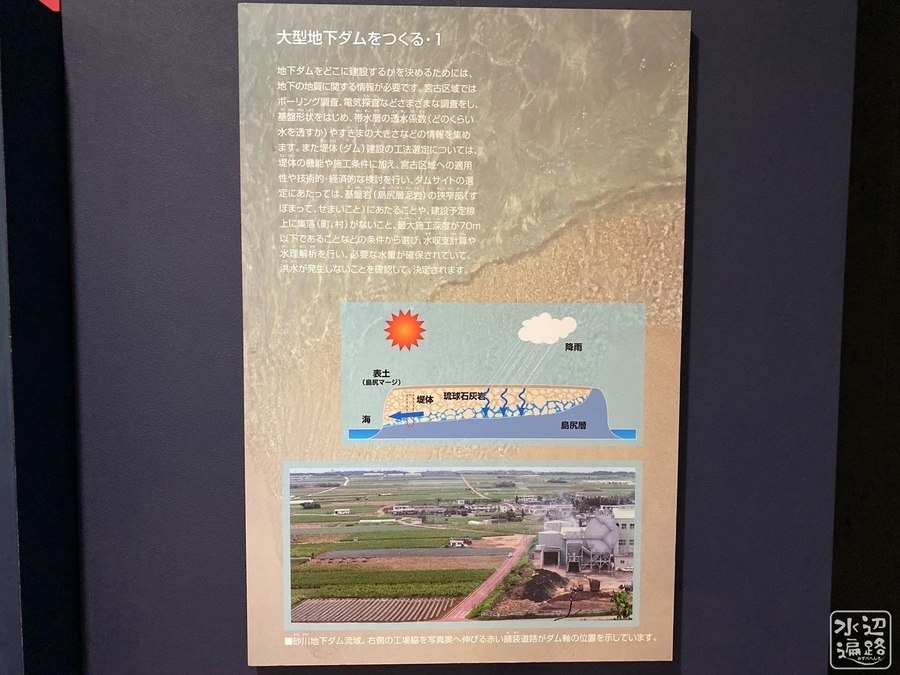

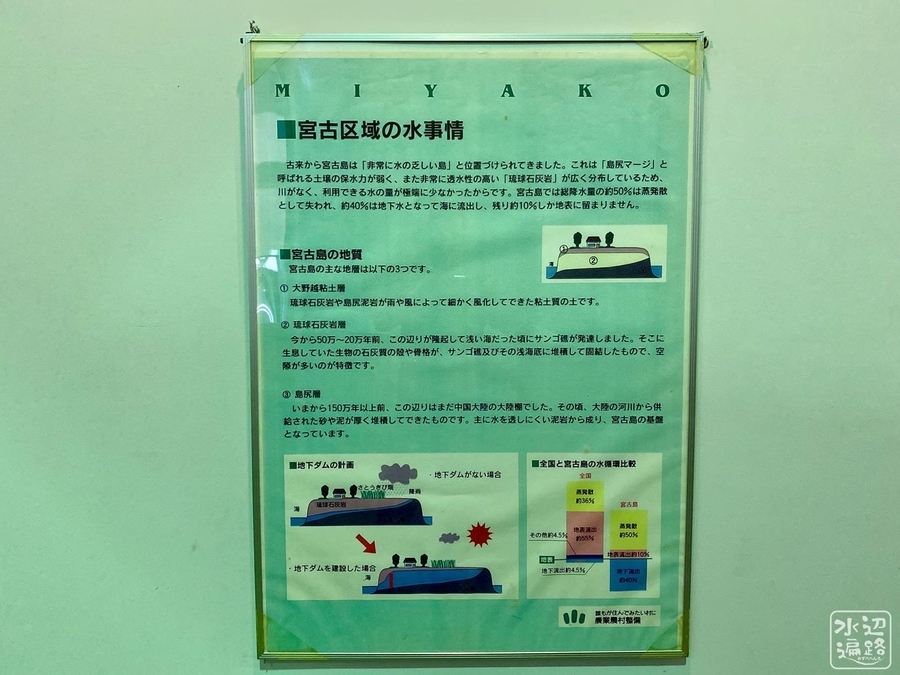

降雨の50%が蒸散、40%が地下に浸透して海に流出、表層を流れるのは10%だけ。

地質は島尻マージの表土の下に、スポンジのように水を浸透させる琉球石灰岩層が分厚く堆積し、その下に遮水性の高い島尻層泥岩の土台が広がる。この層の上を流れる地下水の多くは利用されることなく海へと流れ出していた。

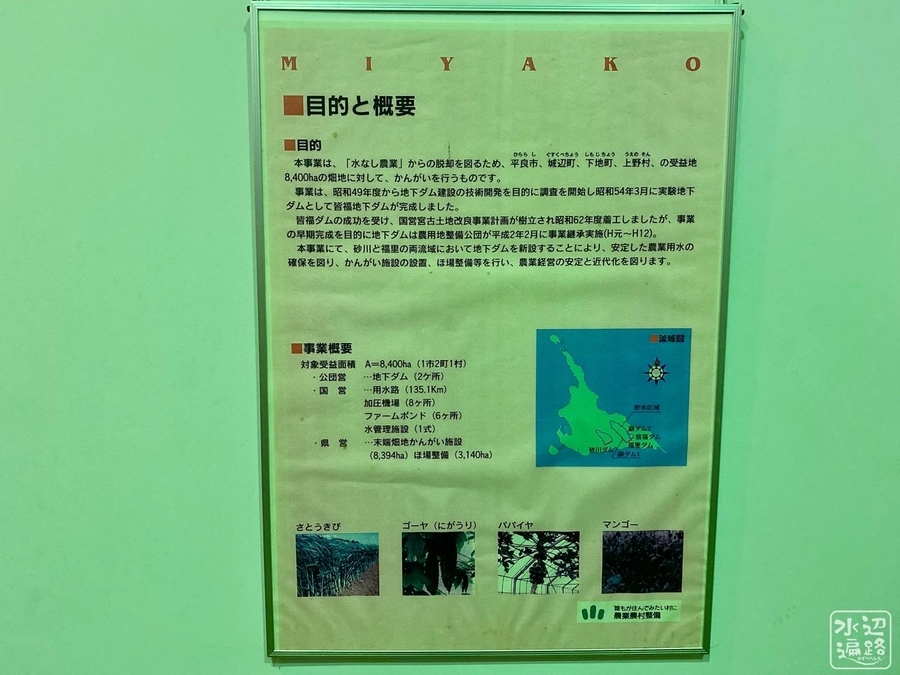

一方、島の面積の半分以上は農地として利用されており、かんがい用水の確保に苦労してきた。

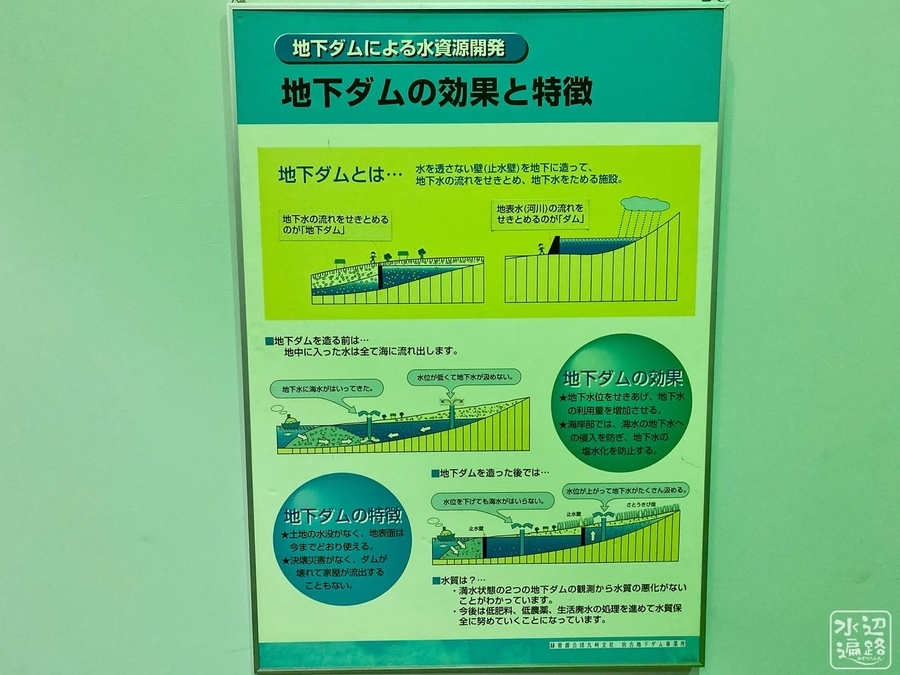

打開策として4割にもおよぶ地下水を利用すべく、世界初の地下ダムのプロトタイプが実験開発され、現在は記念公園として保存。実戦用は2基が稼働、新規に1基が建設中である。(2020年現在)

地下谷の存在

降雨の4割が地下に浸透し、豊富な地下水があるとはいえ、地上のダムと同じく、水を集める谷のような地形がなければ地下ダムは造れない。

宮古島にはそんな地下谷が大きく二筋あり、地下水脈を形成している。

地下ダムの建設

地下連続壁工法を主体に、一部、注入工法で建設。

地下の石灰岩層をクラムシェルという巨大なドリルみたいなものでグシャグシャに攪拌したあと、セメントを吐き出しながらシェルを抜くことで、地下の土壌をそのまま利用しながらダム壁を造るという理系頭脳のすごさ。

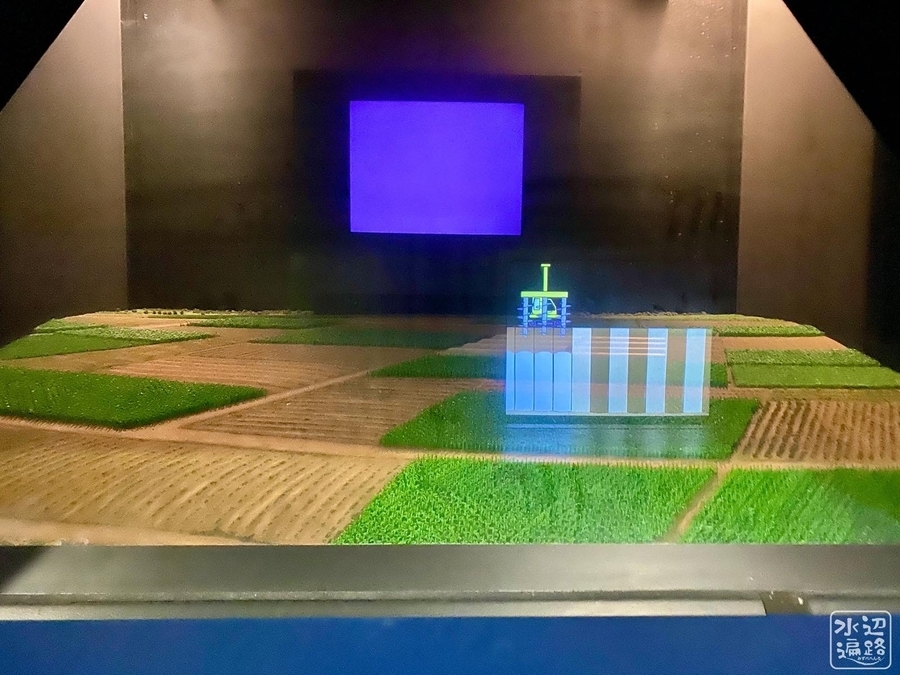

地下ダムなのに堰体が見える!?

地下ダムなので本来なら堰体(止水壁)は見えないはずだが、福里地下ダムでは深く掘り込んだ穴からその姿を拝むことができる。

ダムマニアには随喜の涙ものの施設だが観光用に造られたわけではない。

世界初の実用地下ダムゆえに、長期間、運用していくなかで、満水を越えて水が越流するシチュエーションに対して不測の事態が生じないよう、目視で監視できるようにした水位水質監視施設なのである。

見えているのは巨大地下ダムの氷山の一角

一見、小さな堰体と小さな貯水池にしか見えてしまうが、これはまさに氷山の一角。

見えている止水壁は地下の延長線上に1.8kmに渡って堤頂をなしているだけでなく、堰体高は地下深く27mにも及ぶ。

地上露出部分だけ止水壁は二重構造

地中にある止水壁は幅50cmのコンクリートだけだが(けっこう薄い)、地上に露出している部分はさすがに水圧がかかるので止水壁の前に補強用の堰体に支えられている。

地下ダムだが魚もいた!

メダカ? カダヤシ? はたまたグッピーか?

魚影を確認。

水位監視施設の案内坂

「きけん はいるな!」看板は、宮古島共通のドクロタイプ!

地下ダムのすごいところ。問題なところ。

降雨の半分が蒸発によって失われる宮古島。

もし通常のダムを造ることができたとしても、蒸発による損失は多大だっただろう。その点、地下ダムは蒸発の心配がない。

また、地下ダムができる以前にも地下水脈を利用していたが、海水面が上がると地下水に塩水が混入するという問題があった。地下ダムは海水の逆流を防ぎ、真水を守る働きもしている。

地下ダムは景観、環境に及ぼす影響が小さい。

しかし、まったく影響がないわけではなく、地下水脈の流れが大きく変化することで、既存のガー(井戸)の水量が減ったり、枯れたりする可能性もある。

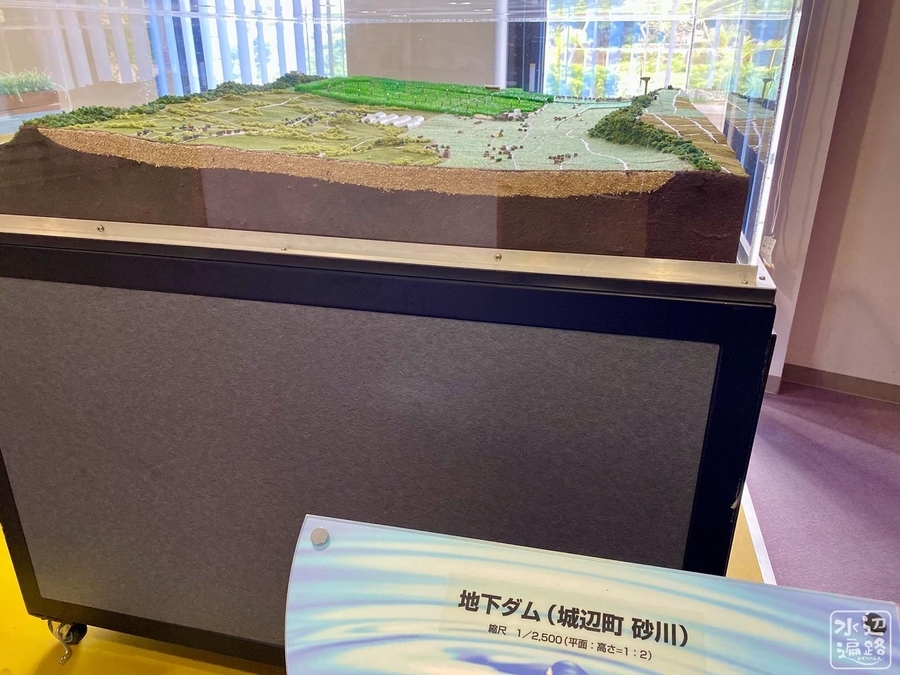

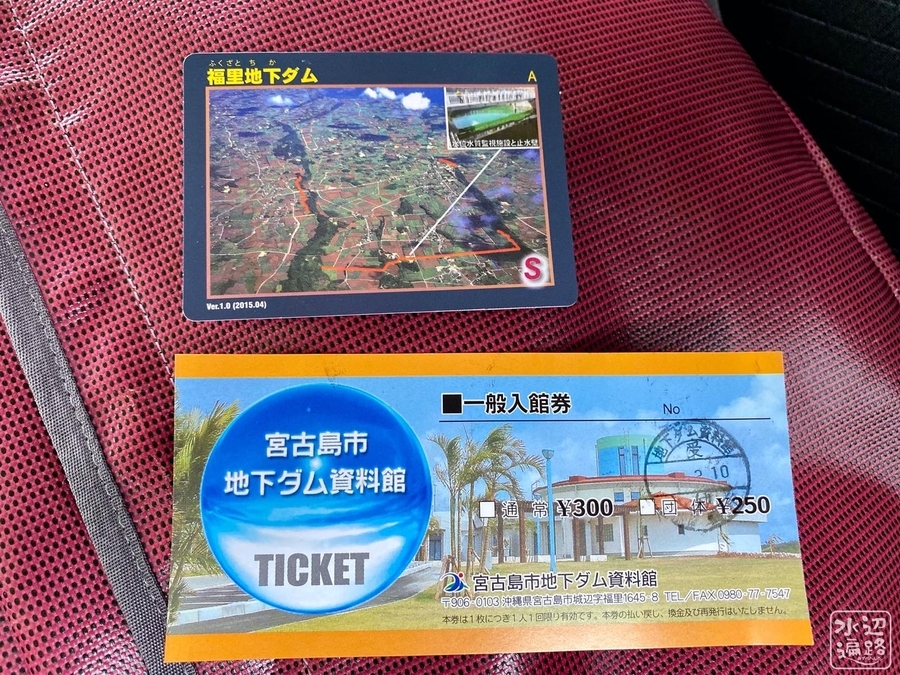

地下ダム資料館とダムカード

月曜休館。入館料必要。受付では隣接する福里地下ダムだけでなく、島内の皆福地下ダム、砂川地下ダム、仲原地下ダム(2020年現在、建設中)のダムカード配布も行っている。

配布についてのルールは下の写真に。

地下ダムの資料(資料館および現場の案内板)

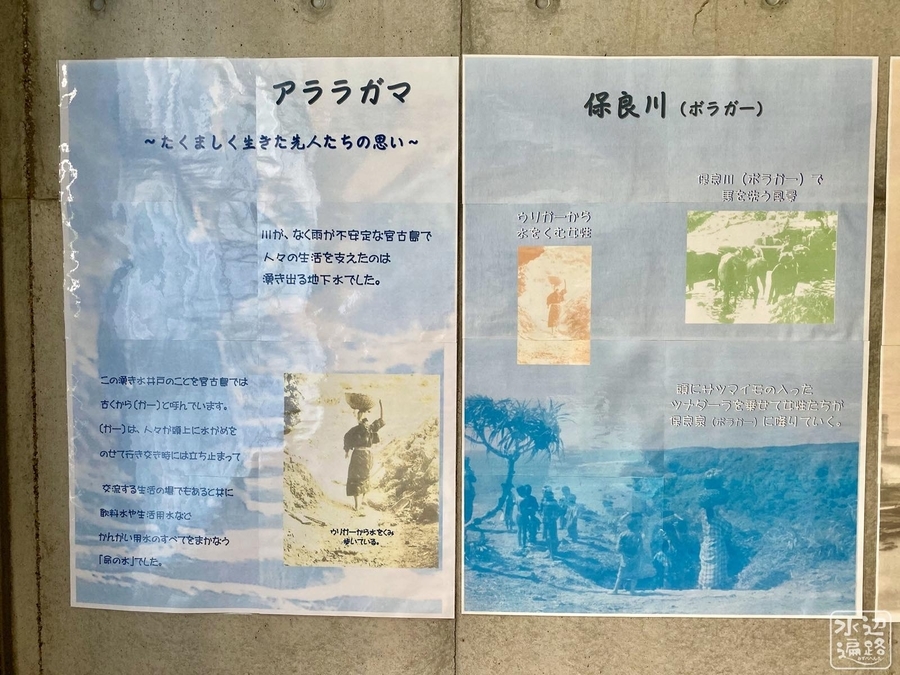

宮古島の農業文化

有名な来訪神パーントゥなどの資料も。

外観、駐車場、資料館の案内坂

神奈川のお客さんが多いとか

宮古島、石垣島では何かと神奈川(特に横浜)出身で定着している人が多い。そういえば私のスイムレッスンのコーチも移住して、SUPヨガのお店をやっている。

ダム資料館の受付では、この日は神奈川のお客さんばかり四組目だと言われた。帰るとき、受付していた集団は「横浜から」と言っていた。

今日、五組目。ほぼ神奈川独占?

受付で地下ダムについていろいろ質問していたら、ダムカードをもらった。千基だか二千基だか、日本中のダムというダムに行ったが、考えてみれば初めて手にしてダムカードだった。

想像していたものより薄かった。

すぐに財布にしまえばよかったのだが、島の池をめぐっているうちに、どこかにいってしまった。

地図

宮古列島島池さんぽマップ

Google マップ

マークした場所は駐車場。